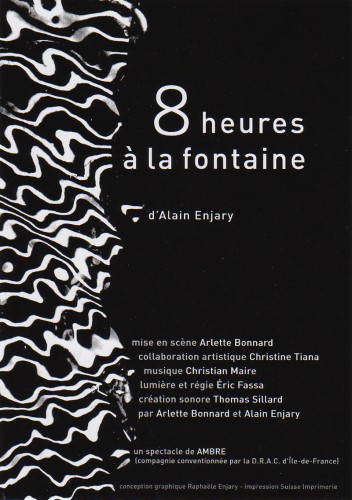

8 HEURES A LA FONTAINE d’Alain Enjary, nouvelle version, mise en scène et scénographie Arlette Bonnard. Collaboration artistique Christine Tiana. Lumières Eric Fassa. Production AMBRE. Créé au Regard du Cygne 75020 Paris, le 29 octobre 2004, reprise en 2005 au Local 75011, à Toulouse, en Poitou-Charentes ( Printemps-Chapiteau ), en 2006 à Avignon, à Fontainebleau, en 2009 à Ste Tulle, Avec Arlette Bonnard et Alain Enjary.

Rêve et conte

Il y a eu d’abord un rêve. De ces rêves, qui surgissent et passent comme des météores. Pas une rêverie à la dérive, ou un fantasme qui poursuit, ou un remue-ménage onirique de réalités quotidiennes. Un vrai rêve. Un rêve qui arrive. Mais si vite raconté, qu’on ferait peut-être mieux de le garder pour soi, pour ne pas rendre dérisoire l’expérience intime lumineuse que, même dans la mémoire, il continue de procurer. En d’autres temps, en d’autres lieux, pourtant, n’est-ce pas ce genre de songes, dont on ferait bénéficier la collectivité, comme d’une petite pierre précieuse, authentique, qu’on a trouvée, qui n’appartient à personne en particulier, et pourrait s’ajouter au fonds commun des mythes, voire des rites locaux, ou au trésor des contes, ou du moins rehausser l’un d’eux, s’enchâsser dans une des histoires qui appartiennent à tout le monde ?

Mais ici, aujourd’hui, comment communiquer l’enchantement initial et le savoir originel, que procurent les images naïves, c’est-à-dire premières, naturelles, rencontrées quelquefois telles quelles dans le Vaste Monde intérieur, des images d’un autre temps, ou plutôt d’un temps autre ? Bien que fugaces, inconsistantes, elles ont pourtant un caractère d’éternité, de plénitude. En effet, elles sont tout et rien, parce que paradoxales. Les contraires s’ajoutant, elles forment, chacune, une totalité, mais les opposés s’annulant, elles ne sont presque rien.

À la fois fraîches et ancestrales, si familières, qu’à les dire elles semblent banales, si étranges, qu’une fois traduites elles paraissent incongrues, ces images sont des symboles qu’on ne peut pas réduire à un sens (moral par exemple) ou à d’autres. Elles semblent vivre, de leur vie propre, dans des zones franches de l’âme, laquelle est désignée, de façon plus moderne, par son nom plus ancien : psyché — et vivre libres, justement, au-delà du domaine établi et régi par la psychologie, quelles qu’en soient l’étendue et les annexions.

Quant à l’émotion que génèrent ces images intactes, sauvages — même si on a peur, ou désire, si on pleure, ou rit, — on dirait qu’elle échappe un peu au registre sentimental, élargit la palette habituelle de ce qu’on éprouve ; elle aiguise plus qu’elle ne fait fondre, dynamise plus qu’elle ne submerge, apaise plus qu’elle ne provoque, suspend plus qu’elle ne bouleverse. Elle aussi est plus contrastée, en même temps physique, sensuelle, vigoureuse, voire puissante, et légère, intellectuelle, évanescente, pour ne pas dire spirituelle.

Peut-on transmettre ces images sans les dénaturer — pour qu’elles restent vivantes et libres dans l’imaginaire de chacun — sans leur attacher d’opinion, les lier à des explications, les charger de messages privés, les écraser sous ses fantasmes, les plier à sa volonté, même sa bonne volonté ? C’est, avec l’une d’elles, ce que tente de faire 8 heures à la fontaine. Au centre, il y a un rêve.

« Une femme et un homme échangent entre eux deux pierres, une blanche toute lisse, une noire sculptée de signes. »

Tout ce qui est avant, après, autour a dû être inventé, construit, écrit. Mais avec l’attention, la patience, le respect, la dose de plaisir ludique qu’on mettrait à développer une équation, un théorème dans leurs implications, ou une ligne mélodique dans les variations qui pourraient la précéder, la prolonger, de la manière la plus juste.

Conte et théâtre

Étant donné le registre, cela ne pouvait prendre qu’une forme : le conte. Mais il fallait absolument que ce soit une pièce de théâtre. Les deux genres sont peu compatibles. D’abord le conte s’attache bien moins à ce que sont et disent en détail les personnages, le théâtre étant surtout fait de ce qu’ils ressentent et expriment, au cours de leur évolution à travers conflits et questions, relations de tous ordres. Mais si on peut toujours espérer associer harmonieusement une action dramatique et l’action pure et simple, les deux genres semblent incompatibles de façon plus subtile, et cependant plus radicale. Le conte pose le postulat d’un monde différent où il y a des merveilles. Il faut qu’on y croie — comme au rêve avant qu’on se réveille — entre « il était une fois » et « ils eurent beaucoup d’enfants ». Il faut une part de décision, bien sûr, si on a quitté l’état d’enfance, pour accepter cette convention et accorder sa foi. Au théâtre aussi on fait le pari, provisoire, d’y croire. Ce pari peut tenir d’abord parce que le monde fictif, qu’on doit prendre un moment pour une réalité, ressemble à celui qu’on connaît ; jusque dans ses débordements et ses dérives fantastiques — monstruosité, héroïsme, déchaînement des circonstances, dérèglement de la folie — ce qui s’y déroule, non seulement ne heurte pas nos habitudes conscientes, mais encore, et pour cette raison, peut être reconstitué, pour ainsi dire recréé. Dans ce sens, le spectacle de n’importe quelles singularités ou aberrations, si étonnantes ou révoltantes soient-elles, reste plausible et accepté comme normal.

Lorsqu’il s’agit d’êtres et d’actions qui « par nature » ne sont pas du monde rationnel, et de traiter d’un univers où la conscience humaine n’est pas seule reine du réel — des fées, des animaux parlants, des monstres, des métamorphoses, d’un temps élastique, de l’eau de la vie — le théâtre dispose, pour recréer cet au-delà, d’une magie vite déjouée, ou d’emblée soupçonnée, même la plus perfectionnée. C’est une chose d’accorder sa confiance au conteur, qui parle directement à votre imaginaire, et une autre de croire aux masques, aux trappes, aux fumigènes, au « dieu venant de la machine ou des effets spéciaux ». On est émerveillé par le prestidigitateur, mais la question « comment il fait ? » alimente l’éblouissement. On sait bien qu’il y a une manipulation, une explication, sans doute très savantes, mais qui restent dans l’ordre. La magie du conte — et du rêve tant qu’on ne sait pas que c’est un rêve — est d’un autre ordre. Elle est la magie même. C’est elle qu’on admire, et non le magicien. Il vaut mieux : dans la « vraie » magie, comme dans la vraie vie, les plus graves dangers viennent de ceux qui usent des pouvoirs pour eux-mêmes et leur propre gloire, ou à la légère, à tort et à travers, en apprentis sorciers.

Le théâtre peut nuire aux contes, et aux images archétypiques en général, de ces deux manières différentes. Le premier risque est qu’il les rende insignifiants ou ridicules, renverse leur clarté native, en bêtise ou obscurantisme, à cause de la disproportion et de la balourdise des moyens employés ; le deuxième, au contraire, qu’il les étouffe, croyant bien faire, sous tout un déploiement de solutions techniques, ou les éclipse à son profit, par un savoir faire démiurgique, son habileté à produire des images illusoires, sa propre volonté de fasciner et de séduire. Ce qui émeut, transporte, alors, c’est le théâtre, pas le conte. Et si la représentation théâtrale prend ses distances avec l’illusion, démystifie ses artifices, avoue ouvertement ses conventions, elle peut, en dévoilant sincèrement ses charmes, trop se montrer, se démontrer, prendre encore trop de place, au détriment du conte. Tolkien, dans un de ses rares écrits « théoriques » sur la Faërie, constate que le théâtre ne crée pas de monde secondaire, parce qu’il est lui-même un monde secondaire, et qu’il est anthropocentrique. Ce serait donc par sa nature qu’il ne pourrait servir le conte, et hors les risques toujours possibles de devenir égocentrique.

Théâtre et rêve

Ces problèmes se sont posés d’abord dans l’écriture ; quels épisodes « merveilleux » pourraient, a priori, être traités sur scène, sans trop perdre de leur nature et leur magie premières ? Que devraient être les personnages pour qu’incarnés par des acteurs ils aient une chance de demeurer vraisemblablement fantastiques, en se démarquant suffisamment des habitudes, entre autres, de la psychologie régnante ? Quel langage parlent-ils, en même temps familier et assez légendaire, rythmé et musical, comme dans la tradition orale ? Quel récit dramatique permettrait de croire un moment, à l’existence de l’irréel, au-delà tout à la fois de la réalité et de l’illusion théâtrale ? Cette quadrature du cercle, qu’on ne prétend pas résoudre, peut sembler un défi gratuit. Il exprime pourtant une relation à l’utopie, qui dépasse largement le cadre de la recherche artisanale et artistique.

Puis, sous quelle forme transmettre ce texte, qui avant tout est une histoire ? Après qu’il ait été joué, sur scène, il nous a paru qu’on pouvait encore se rapprocher de son état d’esprit spécifique, en privilégiant l’écoute et l’intimité de l’imaginaire, que c’était l’occasion de questionner une fois de plus le rapport représentation – imagination. Le libre espace offert à tous par celle-ci subissant toujours les limitations imposées par celle-là, c’est peut-être aussi l’occasion d’affronter carrément le paradoxe d’un théâtre sans représentation, qui serait quand même du théâtre ! Un travail complexe pour atteindre à la plus grande simplicité. Peut-être une façon de revenir aux sources (8 heures à une fontaine légendaire, 1 heure à celle du théâtre), juste avant, ou juste après que le conteur laisse la place à deux acteurs, — par exemple au moment où Ulysse, dans sa propre histoire, racontée par l’aède, prend lui-même la parole pour dire le Cyclope, Calypso, Circé, les Sirènes, Charybde, Scylla, etc…Où la voix du conteur se confond, sans acrobaties, avec celle de son personnage, qui devient lui aussi conteur, où l’auditeur commence à être un spectateur, sans devenir voyeur, sachant que les personnages ne peuvent se réduire à aucune interprétation, les évènements rapportés à aucune représentation… Qu’il s’agit de choses autrement réelles que la réalité, et que pour préserver l’intégrité du rêve au fond de chaque individu venu pour le partager, moins il y a d’artifices, mieux c’est. Une façon peut-être aussi de refaire l’expérience irremplaçable de l’enfant, qui, sorti un moment de l’inextricable fouillis des images du monde extérieur, tandis qu’on lui conte une histoire, court l’aventure de son vaste monde intérieur, à l’abri sous ses couvertures…

Alain Enjary

0 réponse à “8 heures à la fontaine (nouvelle version) – présentation”