Parler tout haut à des absents n’importe où et n’importe quand n’a plus rien d’étonnant. Mais Celle qui parle ainsi, dans OUI, n’a pas de fil, ni d’oreillette, de micro, de sonnerie ou de clavier, pas d’appareil. Cela aussi pourrait ne pas sembler étrange : comme ce qui progresse s’empresse d’être banal, on risquerait de conclure à un simple futur, où des greffes de puces, nano machines, etc.,trafics chimiques, génétiques, ou savoir quoi, amplifieraient nos émissions et nos réceptions cérébrales, boosteraient communications et circulations neuronales, on se croirait dans de la science-fiction — ce qui n’est pas le cas. Cela pourrait paraître normal, aussi, si on jugeait qu’Elle, elle n’était pas dans un état normal, qu’elle n’avait pas, ou plus, pour telle ou telle raison, ou faute de raison, le sens de la réalité — ce qui n’est pas juste.

Autant donc se passer de théories ou d’hypothèses du genre physique, psychologique, et tant qu’on y est, ne pas s’en remettre non plus à d’autres d’ordre métaphysique, philosophique, ni en bâtir de nouvelles de type féerique, fantastique — bref, ne pas se casser la tête !

Telle qu’elle est, cette femme répond aux appels qu’elle reçoit de gens qui ne sont pas là, c’est un postulat, à prendre tel quel, et tel qu’Elle le prend, simplement et concrètement. C’est étrange et réel, invraisemblable et vrai. On est bien assez grands pour s’offrir le luxe un moment de se passer d’explications ? Se permettre d’être étonnés en prenant les choses comme elles sont ? Comme Elle, avec une confiance, face à ce qui arrive, tout aussi surprenante, une utopique tranquillité devant ce qui est — car plus étrange encore que sa situation est son naturel à la vivre. Il n’y a plus qu’à l’écouter la raconter en bribes à ses correspondants absents, et nous, présents comme elle, à en faire aussi l’expérience.

Elle est là, dans une demeure, un domaine trop vaste pour elle, elle sait qu’elle ne sait pas ou qu’elle a oublié pourquoi, et elle n’en fait pas tout un plat ; le propriétaire ne vient pas, semble avoir toujours autre chose à faire ; elle reçoit des appels, sans pouvoir en donner ; pour elle, c’est naturel, y compris les questions que ça pose, et même l’angoisse qu’à la fin, peut-être, ça suppose. Que celui qui n’est pas un mystère pour lui-même lui jette la première réponse …

Quant à parler à des absents, qui sait si sous les habitudes contemporaines téléphoniques, informatiques, les prosaïques addictions technologiques au virtuel, il n’y aurait pas des secrets élémentaires et surprenants ? Par exemple, l’ancien et poétique instinct d’aimer loin pour mieux désirer, par-delà l’espace et le temps, la tragique soif d’un ailleurs, l’antique aspiration à l’Autre, à l’inconnu, au vraiment autre, l’éternelle panique, en même temps, de vivre une pareille différence, ce qui pourtant, peut-être, rendrait chacun, chacune enfin entier, inaliénable, insaisissable, irremplaçable, solidaire parce que solitaire ? Ou encore, justement, l’énigmatique réalité de notre solitude peuplée ?

Alain Enjary

maquette

Oui, d’Alain Enjary

« Creuser la parole pour y mettre du silence » : drôle de programme pour un auteur dramatique. Eh bien, c’est celui d’Alain Enjary. Et cela donne ces pièces étranges que nous avons tant aimées. Des pièces en forme de quêtes (la trilogie : Lila, Le château dans les Entrepôts, Nord-Est), d’énigmes (Le recueil des petites heures), de devinettes (Animaux suivis d’Autres animaux) ou, comme ici, de puzzle.

Oui (quel beau titre !) se présente comme un one woman show, puisqu’il n’y a en scène qu’une seule comédienne : la grande, la magique Arlette Bonnard, complice depuis trente-cinq ans d’Alain Enjary et metteuse en scène de toutes ses pièces. Et pourtant non : Oui n’est pas un one woman show.

Je ne suis pas là, sur un piédestal, pour qu’on m’admire, dit Arlette Bonnard. On est simplement ensemble pour partager quelque chose.

Ensemble, c’est à dire : Elle (Arlette Bonnard) ; ses interlocuteurs invisibles et pour nous muets puisque toute le pièce n’est qu’une suite de conversations téléphoniques ; et nous.

On est un peu comme dans l’autobus, quand on écoute son voisin scotché à son portable et qu’on imagine à travers ses réponses ce que l’autre a pu lui dire. À cela près que dans l’autobus nous sommes des intrus qui nous distrayons comme nous pouvons du sans-gêne de notre voisin. Alors qu’ici, nous sommes parties prenantes de la pièce, partenaires d’Arlette Bonnard et coauteurs avec Alain Enjary.

Sans nous, Oui n’existerait pas. Car c’est nous qui allons lui donner un sens. Et même peut-être autant de sens qu’il y a de spectateurs, car chacun réagit selon ce qu’Enjary appelle son « expérience », c’est-à-dire son dosage personnel « d’émotion et d ‘intelligence ».

Mais écoutez plutôt. C’est le début de la pièce. La scène est plongée dans le noir. On entend la voix d’une femme :

Oui ? (…) Je vous en prie. (…) Pardon ? (…) Je suis toujours là. (…) Non. (…) Rien. (…) Du tout. (…) Il faut croire. (…) Ça peut arriver. (…) Si. (…) Vous ne pouviez pas savoir. (…) Je m’endors de bonne heure. (…) Pas d’importance. (…) C’est sûr. (…) De rien. (…)À vous aussi.

Deux autres fois dans la nuit, Elle sera réveillée par le même correspondant. Un inconnu qui a trouvé par hasard son numéro, mais ne parvient pas à se souvenir ni de son nom, ni de sa voix, ni de son visage. Elle non plus ne se souvient pas de lui.

Le jour se lève, la scène s’éclaire. En guise de décor : six caisses blanches posées les unes contre les autres et formant un rectangle. Ces caisses, tout au long du spectacle, Elle va les déplacer. Soigneusement. Un peu comme on bouge une pièce d’un jeu d’échecs, ou comme on place un morceau dans un puzzle. Et toujours, Elle cherchera à retrouver une certaine symétrie.

« Oui ? » Sur son téléphone invisible et silencieux, Elle répond à un nouvel appel. À ses paroles on comprend qu’il émane du propriétaire de la maison et du domaine où elle vit seule. Mais qu’est-ce qu’elle fait là ?

Bonne question, mais à laquelle elle-même ne pourrait pas répondre si elle se la posait. D’ailleurs elle ne se la pose pas. Ou, plus exactement, elle refuse de se la poser puisqu’elle sait qu’elle ne pourra pas y répondre. Elle est là parce que le propriétaire le lui a demandé. Ils ont, dit-elle, conclu un « accord tacite ». Pour entretenir le domaine ? Sûrement pas : il est si vaste qu’elle n’en a pas encore trouvé les limites. Alors, elle en serait la gardienne, comme le lui dit sa mère ? Ça la fait rire. Elle se voit plutôt comme une « présence ».

Peu à peu, au fil de ses conversations avec quatre correspondants — l’inconnu, sa mère, sa fille (en tout cas, quelqu’un de plus jeune qu’elle et très proche) et le propriétaire —, on en apprend davantage. Sur le domaine, la beauté du paysage, des arbres, de la neige. Sur la maison, si grande elle aussi ; Elle s’est installée dans deux, trois, puis quatre pièces. Dans l’une il y avait un piano. Elle essaie d’apprendre à en jouer. Dans cette maison, il y a beaucoup de choses, mais aucun miroir… Ce qui nous frappe en Elle, c’est sa disponibilité. Cette façon tranquille d’accepter l’imprévu et les contretemps : les visites tant espérées du propriétaire qui sont toujours remises. Elle est sans amertume, mais sans résignation. Elle est courageuse, combative et pourtant sereine. Elle a une qualité rare : la dignité.

Pour Alain Enjary, ce personnage ne pouvait être qu’une femme.

Elle est là dans une demeure, un domaine trop vaste pour elle, elle sait qu’elle ne sait pas ou qu’elle a oublié pourquoi, et elle n’en fait pas tout un plat ; le propriétaire ne vient pas, semble avoir toujours quelque chose à faire ; elle reçoit des appels, sans pouvoir en donner ; pour elle, c’est naturel, y compris les questions que ça pose, et même l’angoisse qu’à la fin, peut-être, ça suppose. Que celui qui n’est pas un mystère pour lui-même lui jette la première réponse…

Petite phrase ironique et vacharde envers celui qui aurait l’outrecuidance de savoir ce qu’il fait là, sur la terre, de se croire sans doute nécessaire, bref, de ne pas se ressentir comme une énigme. Car écoutez encore Alain Enjary :

Oui est une métaphore très limpide de la vie. Nous sommes pris dans un univers trop grand pour nous. Mais si on pouvait se dire qu’on est soi-même une énigme, on serait plus intéressé par soi-même et par la vie, on ne classerait pas les gens avec des étiquettes et on ne les écraserait pas. Si on cessait à la fois d’être arrogant et de se dévaluer soi-même, on serait plus digne et plus humble, donc plus fraternel. Car c’est peut-être parce qu’on se déteste qu’on déteste les autres.

On pense, bien sûr, à Samuel Beckett (En attendant Godot), mais aussi à Jung qui rappelait que dans les Évangiles il n’est pas dit : « Restez des enfants », mais « Devenez comme des enfants ». Et cette histoire bouddhique que raconte souvent Enjary :

Pour l’ignorant, la montagne est la montagne ; pour l’homme plus évolué, la montagne n’est plus la montagne ; mais pour celui qui est encore plus évolué, la montagne est à nouveau la montagne.

Et pour nous, c’est quoi, Oui ? Comme toujours des pièces d’Alain Enjary tant de lectures sont possibles : polars, aventures, science-fiction, quête métaphysique. Selon les soirs et selon notre humeur, selon peut-être la personne qui nous accompagne, nous en choisirons une. Car ce spectacle, on a envie de le revoir ; pour expérimenter d’autres pistes. Pour le lire autrement. Et sans jamais qu’aucune de ces lectures n’exclue celles des autres.

Oui, ou l’apprentissage de la tolérance.

Claude-Marie Trémois. Esprit

Alain Enjary est l’auteur de ce texte singulier, qui sollicite vivement l’imaginaire des spectateurs. Arlette Bonnard en est l’interprète. Il ne s’agit pas pour autant d’un monologue, puisque le personnage qu’elle incarne va recevoir plusieurs coups de téléphone, dont la teneur nous est, ou non, suggérée. Et c’est bien ainsi, cela donne au texte d’Alain Enjary tout son mystère et son étrangeté. On comprend assez rapidement que cette femme occupe une grande maison, probablement isolée, durant l’absence de ses propriétaires et qu’elle ne peut que recevoir des appels… Ce qui captive également, c’est celle qui parle, c’est Arlette Bonnard, juvénile, solaire. Elle a ce charme et cette élégance sans faille, qui m’évoquent toujours une comédienne comme Madeleine Renaud.

Anne Calmat. Ac’heure sur Fréquence Paris Plurielle

« Oui, je vous en prie, oui… c’est de nouveau moi… merci… de rien… peu importe… »

« Oui, je suis là, je réfléchis… votre nom… le mien… » « Tu as coupé ?… tu es là ! » « Oui, je vous en prie… »

Une voix, mais d’abord une voie humaine. Et une femme, fille d’un domaine terrestre chéri, probablement frère de cette Cerisaie tchékhovienne que, yeux écarquillés et voix tendre elle évoque parce qu’elle y vit aussi.

« Oui ? non ! qui est là ? ne dites rien ! »

La comédienne, silhouette juvénile, a pour partenaires six coffres très blancs, rectangulaires, dominos qu’elle tire, empile, entasse dans un ordre ou désordre quasi-métaphysiques et qu’elle investit. Elle y grimpe, s’y juche pour en redescendre et les déménager à nouveau.

« Ou-i ? »

L’écriture de ce texte surréaliste est riche avec de vrais jeux de mots sensuels évoquant des choses de la terre si aimables, telles des « pommes dans la paume ».

La voix tendre aux inflexions mutines est celle d’une très jeune fille vaguement inquiète, mais facilement émerveillable. Elle a des demi-sourires étonnés.

« Oui ?… ah ! tu es là ? »

Séquence après séquence, toutes ponctuées par de légères déclinaisons des lumières, elle ouvre et ferme ses coffres l’un après l’autre – cela devient un rituel - en sort des paires de bottes ou de chaussures qu’elle enfile, ou une écharpe anodine qu’elle enroule autour du cou et encore un court imperméable très vert à l’allure quasi-militaire dont elle se revêt pour le renvoyer lui aussi au coffre. Ce coffre refermé « plus riche que n’importe quel coffre ouvert » selon Gaston Bachelard ( Poétique de l’espace ).

Après avoir posé ses vingt-quatre questions à elle, puisque c’est ainsi qu’elle définit et résume le texte d’Enjary, la re-voilà dans ce noir dont sa voix avait mis un joli temps à émerger au tout début. Et nous sommes prêts à l’imiter et ne plus jamais répondre que « oui », pensant à elle, quand le téléphone, cette bonne invention, va inévitablement sonner chez nous et qu’une personne que nous aimons…

Marie Orsini. Blog

«

( … il y aura toujours plus de choses dans un coffret fermé que dans un coffret ouvert.Toujours, imaginer sera plus grand que vivre. Gaston Bachelard, La poétique de l’espace. )

JEUNESSE de Joseph Conrad, par Alain Enjary, collaboration artistique Arlette Bonnard. Production Centre Dramatique Poitou-Chatrentes et AMBRE. Créé le 18 mars 2010 dans un appartement à Paris, puis en tournée en Poitou-Charentes, en avril, mai, juin 2010.

Cette création un peu particulière qui s’adresse à des particuliers (directement ou par l’intermédiaire de structures) reste en attente d’être reprise .

Faire du théâtre avec Jeunesse, longue nouvelle, ou court roman, de J. Conrad, était un rêve de longue date, qui tournait court devant un premier paradoxe. Si l’œuvre a la forme très parlée, familière, bien que très écrite, littéraire, d’un monologue en adresse directe, qui appelle d’emblée son interprétation orale, la situation et la relation qui permettent à celui-ci de se développer, et dont on ne peut le dissocier sans le dénaturer, sont incompatibles avec celles à la fois d’un acteur face à un public, et d’un conteur parmi ses auditeurs.

Il s’agit d’un récit à la première personne, fait à quelques amis, autour d’une table, par un personnage (qu’on retrouve d’ailleurs dans plusieurs œuvres de Conrad) : Marlow. Spontanément, dans un climat de confiance et d’intimité, il se remémore une longue aventure maritime qu’il a vécue bien des années auparavant (« J’avais juste vingt ans. Comme le temps passe ! »), et la raconte, dans le silence attentif et ininterrompu de ses compagnons, d’un trait, ne s’interrompant lui-même, brièvement, que pour demander à plusieurs reprises : « Passez-moi la bouteille » — et, on peut le supposer, s’en servir un verre pour ensuite le boire… Entre Homère et Kafka, sans le sens donné par la présence des dieux, ni l’absurdité angoissante de leur absence, cette aventure génère avec humour le suspense propre aux épopées de tout temps et les interrogations sur la place de l’homme contemporain. Par la qualité du regard et la vertu de l’écriture, et bien sûr la grâce du thème annoncé dans le titre, sans aucune boursouflure lyrique, philosophique, psychologique, réaliste, ou autres, les dangers, les difficultés, les échecs sont perçus de façon toute naturelle, comme étapes d’un parcours initiatique. Leurs aspects dérisoires, absurdes, burlesques, sans être niés, se trouvent transfigurés, transmutés, moins par l’alchimie de la mémoire que par l’éblouissement et l’énergie de la jeunesse enfuie ; ils sont rapportés avec lucidité, voire une ironie attendrie, sans que pourtant la distance prise avec l’idéal et les illusions ne remette en cause leur magique réalité du moment, laquelle semble, au contraire, retrouvée intacte, réactualisée par le souvenir. Comme si, bien que tout passe, quelque chose pouvait durer, si toutes les illusions, y compris celle-là, finissaient par faire une vérité. Comme si avoir été, d’une certaine façon, consolait quand même un petit peu de ne plus pouvoir être …

L’occasion ou jamais d’assumer le paradoxe de cette impossible représentation, s’est présentée dans le cadre des tournées en milieu rural, du Centre Dramatique Poitou-Charentes (direction Claire Lasne-Darcueil et Vincent Gatel), qui, parallèlement aux spectacles sous son chapiteau, en propose d’autres, matériellement plus légers, « chez l’habitant ». Des voisins, amis, ou connaissances, de milieux et d’âges divers, se rassemblent chez l’un d’eux pour assister à une représentation qui, en général, ne dépasse pas ¾ d’heure, suivie d’un repas pris avec les acteurs. Si on mêlait le caractère exceptionnel de la représentation à la familiarité du repas, pris alors autour de la table, le récit pourrait se développer dans des conditions et une relation proches de celles de la nouvelle… Un narrateur qui est aussi un personnage de fiction, intimement impliqué non seulement dans l’histoire, mais dans l’instant particulier de la narration. Des auditeurs (entre une douzaine et une vingtaine) qui sont, sinon des familiers, du moins des confidents dans une grande proximité avec lui, et qui, toutes proportions gardées, font du même coup eux aussi, un tant soit peu partie de la fiction. Une durée (1heure et ½) plus longue que la normale dans ces cas-là, plus supportable du fait que le «public» est occupé à manger et à boire. Etc.

L’occasion saisie, ce sont les conditions qui sont proposées aux « spectateurs ». L’ « acteur » est donc assis à table avec eux. Il y reste jusqu’au bout : le travail de « mise en scène » consiste à éliminer toute théâtralité conventionnelle, pour ne pas recréer une distance et rompre la simplicité, la sincérité et le charme particulier, qu’on espère de cette « représentation sans représentation ». C’est aussi pourquoi, le texte est en partie lu, un peu comme on le ferait sur un carnet de bord, ou un aide-mémoire ; mais très souvent il est abandonné et la parole adressée librement de mémoire aux personnes présentes, dans les nombreux moments de commentaires plus personnels du narrateur, ou quand il semble se trouver embarqué plus irrésistiblement par ses souvenirs. À cause de ces brusques et fréquentes irruptions dans le rapport direct et intime, on parvient à donner, paradoxalement, plus de vérité, de force, en même temps que d’étrangeté, au récit et au personnage que ne le ferait une pseudo identification, à la magie de laquelle il serait difficile à tout le monde, dans cette proximité et cette durée, de croire de bout en bout.

La proposition repose, bien entendu, sur la qualité de l’œuvre, sur l’énergie de l’acteur, sur le rapport vivant qu’il peut établir d’une part avec le texte, d’autre part avec les personnes présentes, mais rien ne pourrait se faire non plus sans la complicité des « spectateurs », leur bonne volonté, leur désir de jouer le jeu, leur imagination. Chacun, à sa manière, fait une traversée, une expérience, chacun, à un moment donné, peut sentir de la fatigue, et même « décrocher » un temps, poursuivre telle ou telle image qui aura éveillé des échos en lui, puis reprendre le fil, on l’a prévenu, ce n’est pas grave. Personne n’est condamné à un objet culturel, à une attention, une tension permanentes, qui seraient d’ailleurs inadaptées et sans doute impossibles, car il ne s’agit pas ici d’efforts, d’exploits, de volonté, mais plutôt de rêverie, à la fois solitaire et en compagnie, dans une relation à l’individu autant que possible ouverte et digne, directe et pudique, fraternelle et secrète.

Alain Enjary

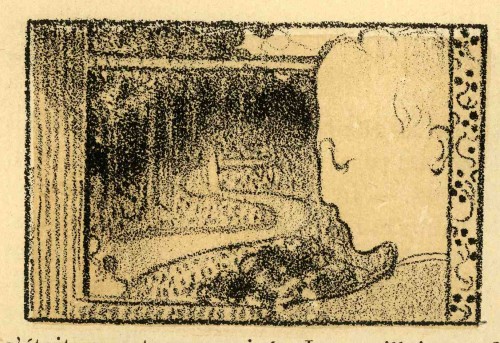

Ėtant donné son caractère particulier, et à la différence de la plupart des autres créations de la compagnie, AMBRE ne dispose pas d’archives (documents, photos, articles de presse) sur Jeunesse, exceptée la reproduction d’un tableau, exécuté sur le vif, par le peintre Robert Smith, qui assistait à l’une de ces soirées, dans la région de Meschers (Charente Maritime) :

« C’est alors que je compris que je verrais l’Orient pour la première fois en tant que commandant d’une petite embarcation. Je trouvais cela magnifique, et la fidélité au vieux bateau était magnifique. Il était dit que nous resterions avec lui jusqu’au bout. Ah ! l’enchantement de la jeunesse ! Ah ! le feu de la jeunesse, plus éblouissant que les flammes du navire embrasé, et qui jette une lueur magique sur la terre immense et bondit avec audace jusqu’au ciel, et que le temps, plus cruel, plus impitoyable, plus âpre que la mer, aura tôt fait d’éteindre — semblable aux flammes du navire incendié cerné par une nuit impénétrable. »

Marlow, dans Jeunesse, de Joseph Conrad (trad.G. Jean Aubry)

Conception graphique Raphaële Enjary et Olivier Philipponneau

Conception graphique Raphaële Enjary et Olivier Philipponneau

… Ainsi que le disait Antonioni à Mark Rothko :

« Mes films sont comme vos tableaux.

Ils ne parlent de rien, mais avec précision ».

Occuper la place du Roi, qui aurait disparu une bonne fois pour toutes… C’est ce qu’on a proposé à un homme ordinaire, qui était de passage, justement parce qu’il n’y tient pas et qu’il peut repartir du jour au lendemain. Si provisoire, transparente, inutile que soit sa présence, elle limite les tentations offertes à n’importe qui, ou quoi, d’usurper un pouvoir vacant. On lui en est reconnaissant, mais personne ne le retient, même pas les trois femmes, Hamma, Lia et Ella, si attentionnées, qui l’entourent, puisque l’unique raison qu’il ait de jouir de cette place, sa seule légitimité, est ce qui le pousse à la quitter et partir en quête de la sienne… Chaque jour, avec le Ministre, il écoute les rapports, requêtes et récits des diverses contrées du Royaume, de la bouche des Messagers, qui paraissent tous — ou toutes ? — étrangement semblables. Toujours prêt à reprendre sa route, bien qu’il en ignore le sens, ou qu’il ait oublié d’où elle venait, où elle menait, il a du moins choisi par où il s’en ira : une poterne discrète, où il se rend souvent et rencontre Iorel, préposé à la garde et l’entretien du lieu.

Partira-t-il ou non ? Toute l’histoire est là, émaillée de toutes les histoires arrivant par les Messagers, y compris celle qu’ils ne disent pas : la leur. Histoires dans l’histoire qui pourrait, à ce compte-là, ne jamais prendre fin. Où en est-elle ? Où en est-il ? Encore aux 1001 nuits, dont l’héroïne repousse autant qu’elle peut la fin ? Ou à Fin de partie dont les anti-héros subissent un vieux monde qui n’en finit pas de finir ? Où en est-on ?

Dans le temps suspendu par l’imagination, on est libre de faire toutes les hypothèses, et chacun peut chercher sa propre vérité, sans empiéter sur celle des autres, côte à côte avec eux, et même partager fraternellement des rêveries, des fantaisies, des utopies … Comme, par exemple, ici, le double paradoxe : a) d’offrir le pouvoir à quelqu’un qui ne le cherche pas, b) de ne pas s’accrocher à un pouvoir qui s’offre, ce qui semble, au plan des sciences humaines, un postulat non-euclidien. Ce genre d’irréalité, d’ailleurs, on l’a appris, peut fonder d’autres géométries, d’autres géographies du monde dans lequel on vit, mener à de vraies découvertes, du moins, au delà des apparences et du miroir, à d’aventureuses explorations. C’est ce qu’il y a de bien avec la science, les contes de fées et le théâtre…

Alain Enjary

Les Piliers, d’Alain Enjary, mise en scène et scénographie Arlette Bonnard, lumières Eric Fassa. Musique Christian Maire. Production AMBRE avec l’aide de l’ADAMI et le soutien de la Fondation Beaumarchais. Créé le 25 juin 2007 à La Générale (Paris). Reprise au Théâtre du Petit Saint-Martin (Paris), à partir du 3 septembre 2009. Avec Arlette Bonnard, Alain Enjary, Hervé Laudière, Denis Llorca, Cécile Thiéblemont, puis Odja Llorca, Danielle Van Bercheycke, Carine Yvart.

On est au centre du monde… Une forêt de larges piliers, ou de troncs d’arbres réguliers. Un espace « rempli », qui semble comporter ses propres coulisses, ouvert sur toutes les directions. Un espace où tout peut arriver. C’est là qu’arrivent les messagers apportant des nouvelles du monde. Et c’est là qu’arrive l’impensable : la disparition du Roi, la disparition du centre.

Mais dans « Les Piliers » il n’y a pas de drame. On remplace le Roi par quelqu’un qui ne veut pas du pouvoir, qui a même perdu le pouvoir sur sa propre vie. Autour de lui, chacun s’en accommode et trouve dans cette situation un regain d’innocence, une fraîcheur d’être qui abolit la convention et aiguise les esprits.

Les acteurs, par les tours et les détours de l’écriture labyrinthique des « Piliers », en suivant son flux, jouent, comme l’eau d’un ruisseau avec les obstacles qui lui permettent de rebondir et d’aller toujours de l’avant. Une écriture à la fois très construite, architecturée, et naturelle, orale. Une écriture musicale qui demande d’en découvrir la ligne la plus claire possible, et de la soutenir par une présence aiguë et un plein pied assumé. Une partition pour des acteurs, où l’ « épique » l’emporte sur le psychologique, qui réclame d’eux cette présence d’esprit et cette tranquillité, une dynamique sans tension, autant que possible un calme à faire partager, quelque chose qui tient peut-être du conseil de Zeami, le maître de Nô : mouvoir l’esprit aux dix dixièmes, mouvoir le corps aux sept dixièmes. Au cœur du travail l’écriture, l’acteur, et la relation au public, auquel il faut laisser sa plus grande part d’imaginaire, lui rendre familier ce qui est étrange — ou le contraire.

L’espace, comme un grand échiquier, les costumes juste un peu singuliers, « hors temps », les ombres et la lumière, la musique qui cherche et mêle sa voix parallèle, jusqu’à sa résolution finale, participent sans réalisme à l’évocation pourtant très concrète de ce royaume « orphelin », à la marge du nôtre, proche et lointain. Un lieu de fantaisie, un espace intérieur en son centre, ici, sur la scène, où, entre toutes les histoires apportées par les messagers — tentations d’aller voir ailleurs — se tisse l’aventure immobile, suspendue, comme une tragédie sans souffrances, de ce Lui — de l’Homme ? L’homme sans qualités, en amont du drame, ou sans mémoire, transparent jusqu’à ce que, naturellement et sans qu’on s’y attende, il se mette à rompre les règles du jeu, à dire Je, à parler à la première personne.

Arlette Bonnard

De l’indifférence des humbles. Quand le roi part, quelle histoire ? Point de trône pris d’assaut par quelque affamé de pouvoir dans Les Piliers, pièce écrite par Alain Enjary et mise en scène par Arlette Bonnard, non, c’est un homme falot, ô combien, qui se verra comme par accident occuper la place laissée par le souverain disparu comme un voleur. L’homme (campé par Alain Enjary), peut-être un passant hébergé pour un temps, se demande au jour le jour s’il va demeurer là et pourquoi alentour — le conseiller du roi enfui, Hervé Laudière — on l’y incite tant alors qu’il peine déjà à gouverner sa molle existence dont il ne trouve guère l’emploi. Pourtant passeront les jours, et peut-être précisément parce qu’il ne trouvera pas de motif précis à sa nouvelle fonction, l’homme, par là même dégagé de toute pression, restera. Il écoutera, patient ou très distrait, les longues et si sinueuses (trop quelquefois : et pour le roi, dont la concentration s’épuisant nous amuse, et pour nous) requêtes d’ordre diplomatique, géographique ou juste amicales, d’émissaires, qu’Arlette Bonnard colore admirablement de prestance naïve, venus de lointaines contrées évoquer la situation insolite de leur peuple…

Singulier texte, à la langue majestueuse et aux saillies ironiques, et moment de théâtre, loin du réalisme et sans pic dramatique — que Les Piliers, éléments gris cernant d’ailleurs les personnages comme le feraient des troncs d’arbres froids. Alain Enjary nous parle ici de l’exercice du pouvoir en toute solitude, de l’indifférence à celui-ci et peut-être au peuple, comme si tombaient les tabous, ou encore de l’indifférence des humbles qui montre ici sans honte son visage et, quelque part, sa beauté. L’auteur se préoccupe avec une fine intelligence de maintes choses encore, touchant à l’humain perdant par éclipses la connaissance lui-même, où parfois l’on s’égare un peu.

La mise en scène et l’interprétation sont celles d’hommes et de femmes de théâtre qui n’ont plus rien à prouver : tout ici est justesse du rythme, grâce et subtilité ancrées il y a loin. Çà et là, étrangement, on a senti dans Les Piliers comme un souffle venu du Rivage des Syrtes, où pareillement les ferments de l’ordre établi susurrent leur férocité, et aussi quelques ténèbres des Aveugles de Maeterlinck : c’est longtemps dans l’obscurité que le roi nouveau livrera ses tergiversations à des jeunes femmes voulant le retenir. Aude Brédy, L’HUMANITE.

Les Piliers, du grand et beau théâtre comme on n’en voit pas souvent. Un texte très littéraire, extrêmement dense, qui me rappelle l’univers poétique et fantastique de Georges Schéhadé, avec ça et là des touches qui évoquent Beckett ou Ionesco. Arlette Bonnard est lumineuse, la grande classe. Alain Enjary est parfait. Quelle simplicité dans le jeu, quelle humanité ! On ressort sous le charme, avec l’envie de lire ce texte (édité ?), dont on a le sentiment qu’il recèle bien des trésors à côté desquels on est passé. Anne Calmat, FFP.

Le roi a déserté son trône. Parti sans laisser d’adresse, envolé. Le temps passant, on décide de lui trouver un remplaçant. Un homme incolore, inoffensif ; ne serait-ce que pour éviter que quelque importun ne s’autoproclame souverain du royaume. Un voyageur qui passait par là se voit proposer le poste ; il sera libre d’abandonner la partie à tout instant. Qui est-il ? D’où vient-il ? Chaque soir, il fait son bagage — son baluchon, chaque matin, il décide de rester un jour de plus. Prendra-t-il goût à l’exercice du pouvoir, lui qui n’en a jamais eu sur le déroulement de sa propre existence ? Saura-t-il, le moment venu, quitter les trois femmes qui veillent à la réalisation de ses désirs ? Le nouveau roi (Alain Enjary) reçoit dans la salle du Conseil, sobre comme une cathédrale romane, des messagers venus de provinces ou de pays lointains. Tous ont le visage rayonnant d’Arlette Bonnard. Il écoute leurs doléances, leurs récits, parfois logorrhéiques, toujours minutieux. Ils dissertent, philosophent, le plongent de temps à autre dans un abîme de perplexité. Lui, reste silencieux, attend, avec aux lèvres un sourire que l’on devine bienveillant. Il arrive que quelques spectateurs s’échappent de ces flots de paroles, que par courtoisie le petit roi n’a pas voulu endiguer. Il admet d’ailleurs volontiers « n’y avoir rien compris ». Dans la salle du Petit Saint-Martin, des murmures et des rires complices confirment que certains se sont, eux aussi, perdus dans les méandres d’un récit par trop alambiqué. Mais qu’importe, le messager suivant a tôt fait d’emmener son auditoire sur des rivages où le sable contient des filaments d’or et où une Belle devenue Bête attend celui qui saura mettre en lumière la splendeur de son être. « Celui qui percevra l’éclat sous le barbouillage ». Il y a du Cocteau chez Alain Enjary. Le vieux Iorel (Denis Llorca), gardien d’un passage secret dans la muraille d’enceinte du château, évoque Jean Marais dans Le Roi Lear. Du Cocteau, mais aussi du Beckett et du Ionesco. On l’aura compris, cette fable métaphorique pose des questions pour lesquelles il n’y a pas toujours de réponse. Du théâtre comme on aimerait en voir plus souvent. Une écriture foisonnante et poétique, dans laquelle l’humour est loin d’être une exception. On ressort sous le charme, avec l’envie de lire ce texte, dont on a l’impression qu’il recèle encore bien des trésors, à côté desquels on est passé. Messieurs les éditeurs, à vous de jouer. Anne Calmat, FREQUENCE PARIS PLURIELLE.

Ainsi que le disait Antonioni à Mark Rothko : « Mes films sont comme vos tableaux.

Ils ne parlent de rien, mais avec précision. »

« Un homme de passage a été prié d’occuper la place du roi absent, justement parce qu’il n’y tient pas et qu’il peut repartir du jour au lendemain. (…) »

C’est ainsi qu’Alain Enjary raconte sa nouvelle pièce (mise en scène et scénographie : Arlette Bonnard). Déconcertante ? Non, sans doute, pour ceux qui ont vu les précédentes. Mais sûrement un peu si l’on pénètre pour la première fois dans ce drôle de pays qui est celui d’Alain Enjary et de sa complice — metteur en scène et actrice géniale — Arlette Bonnard. Un pays qui se situe quelque part entre Beckett et les « Mille et une nuit ».

Si par moments, on a l’impression de « décrocher » un peu, écrasé sous le poids de tant de mots, tant pis — ou plutôt tant mieux. Car ce n’est pas « décrocher » que se laisser soudain porter par la couleur d’un mot, par une rime, par une émotion. C’est même exactement le contraire : c’est devenir coauteur et entrer de plain-pied dans un monde si vaste (« Le Vaste Monde » est d’ailleurs le titre d’une pièce d’Alain Enjary) que tout y devient possible. Car Enjary a toujours voulu concilier l’inconciliable : le conscient et l’inconscient, la raison et l’irrationnel, la poésie et la philosophie. Autrement dit : l’intelligence et le rêve. Claude-Marie Trémois, ESPRIT.

Nocturne au musée et dans les jardins du Prieuré

21h00 “Sans titre”, extrait du Recueil des petites heures d’Alain Enjary. Deux personnages en quête d’identité s’interrogent sur la servitude engendrée par la création artistique. Comment sortir de son rôle quand même la question d’en sortir fait partie du rôle ? Comment sortir de ce qui est écrit ? Et de ce qui s’écrit ?

21h45 “Maurice Denis, mémoire intime”, la comédienne Arlette Bonnard entraînera les visiteurs dans les salles du musée et les conviera à un voyage dans l’oeuvre de Maurice Denis à travers la lecture d’extraits de son « Journal ». Conçu et réalisé par Arlette Bonnard et Gloria Magar.

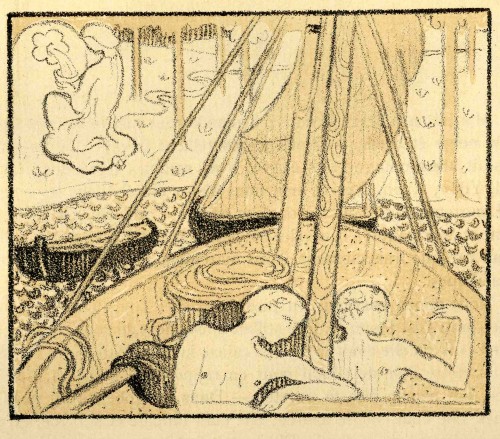

22h30 “Le voyage d’Urien”, texte d’André Gide illustré par Maurice Denis. Adaptation Alain Enjary. De « l’Océan Pathétique » à la « Mer Glaciale », une odyssée poétique interprétée en plein air, dans le théâtre de Verdure du parc du musée, par Alain Enjary, avec projection des gravures de Maurice Denis.

LE VOYAGE D’URIEN d’après André Gide et Maurice Denis. Mise en scène Arlette Bonnard. Production AMBRE et Musée du Prieuré de Saint-Germain-en-Laye. Créé le 20 mai 2006. Avec Alain Enjary.

L’ouvrage qui se trouve exceptionnellement mis à l’honneur cette année à l’occasion de la Nuit des Musées, est une oeuvre surprenante, à la fois littéraire et picturale, dans laquelle le texte et les images accompagnent le lecteur tout au long d’un extraordinaire voyage mental. Publié en 1893 à la Librairie de l’Art Indépendant, cette oeuvre résulte de la collaboration inattendue et réussie entre André Gide et Maurice Denis. (…) L’oeuvre « illustre » à merveille ces moments de grâce de l’époque symboliste au cours desquels peintres, écrivains, poètes, musiciens, acteurs… partagèrent cette « exaltation intellectuelle et nerveuse », cette « vibration puissante de tout l’être, convertible, comme à volonté, en allégresse ou en tristesse ». (…) Même si l’imaginaire des deux auteurs ne se confond pas totalement — et pourrait-il en être ainsi sans qu’ils abdiquent chacun de leur liberté? — l’univers onirique de l’écrivain trouve un « équivalent » dans l’expression symboliste et pure de Denis. Tout en conservant son propre registre d’expression, l’artiste sait donner quelques images complexes, rares dans son oeuvre, pour l’accompagnement des descriptions les plus denses. Ailleurs, là où le texte se prête à l’expression du rêve, Denis suggère et ne décrit pas. Chacune de ses illustrations, qui mériterait une véritable étude, impossible ici, tresse, avec les vides de la page et les pleins du texte, une composition nouvelle. C’est cela qui rend la lecture de l’ouvrage original unique et qui constitue l’oeuvre en elle-même. Une oeuvre qui n’est plus ni simplement le texte, ni simplement les images, mais un ensemble différent, un « voyage » que Gide et Denis ont vraiment « fait ensemble » et dont, avec Arlette Bonnard et Alain Enjary, nous tenterons d’évoquer la poésie propre. Agnès Delannoy, conservateur.

« Quand l’amère nuit de pensée, d’étude et de théologique extase fut finie, mon âme qui depuis le soir brûlait solitaire et fidèle, sentant enfin venir l’aurore, s’éveilla distraite et lassée. Sans que je m’en fusse aperçu, ma lampe s’était éteinte ; devant l’aube s’était ouverte ma croisée. Je mouillai mon front à la rosée des vitres, et repoussant dans le passé ma rêverie consumée, les yeux dirigés vers l’aurore, je m’aventurai dans le val étroit des métempsychoses. »

« Quand l’amère nuit de pensée, d’étude et de théologique extase fut finie, mon âme qui depuis le soir brûlait solitaire et fidèle, sentant enfin venir l’aurore, s’éveilla distraite et lassée. Sans que je m’en fusse aperçu, ma lampe s’était éteinte ; devant l’aube s’était ouverte ma croisée. Je mouillai mon front à la rosée des vitres, et repoussant dans le passé ma rêverie consumée, les yeux dirigés vers l’aurore, je m’aventurai dans le val étroit des métempsychoses. »

… « La ville, où nous devions nous embarquer au soir, éclatait de soleil, de clameurs et de fêtes, sous la blanche ferveur de midi. Le marbre des quais brûlait les sandales ; la fête était bariolée. — Deux navires étaient arrivés de la veille, l’un de Norvège, l’autre des merveilleuses Antilles ; et la foule courait pour en voir arriver un troisième, majestueux, entrant au port. Celui-ci venait de Syrie, chargé d’esclaves, de pourpre en balles et de pépites. »

… « La ville, où nous devions nous embarquer au soir, éclatait de soleil, de clameurs et de fêtes, sous la blanche ferveur de midi. Le marbre des quais brûlait les sandales ; la fête était bariolée. — Deux navires étaient arrivés de la veille, l’un de Norvège, l’autre des merveilleuses Antilles ; et la foule courait pour en voir arriver un troisième, majestueux, entrant au port. Celui-ci venait de Syrie, chargé d’esclaves, de pourpre en balles et de pépites. »

… « Morgain a la fièvre. Il nous a demandé pour mettre sur son front, de la neige éternelle. — Nous avons relâché devant une île où se dressait une montagne très élevée. Nous sommes descendus ; Nathanaël, Ydier, Alain, Axel et moi, nous avons marché vers les neiges. »…

… « Morgain a la fièvre. Il nous a demandé pour mettre sur son front, de la neige éternelle. — Nous avons relâché devant une île où se dressait une montagne très élevée. Nous sommes descendus ; Nathanaël, Ydier, Alain, Axel et moi, nous avons marché vers les neiges. »…

… « C’était le soir du dernier jour, le soleil de toute une saison avait disparu dans les terres ; des rayons réfractés nous en venaient encore. Mais déjà les grands froids commençaient, la mer autour de nous regelée avait emprisonné le navire, nous résolûmes de le quitter. »…

Extraits du texte d’André Gide, illustrations de Maurice Denis

“Les gens qui écrivent, surtout s’ils sont artistes, doivent enfin avouer qu’en ce monde tout est incompréhensible. La foule pense qu’elle sait et comprend tout. Plus elle est bête, plus large est son horizon. Mais si l’artiste, en qui cette foule croit, a le courage de déclarer qu’il ne comprend rien à tout ce qu’il voit, cela seul constituera déjà un grand pas en avant…” TCHEKHOV (Lettres à A. Souvorine, 1888)

Conception graphique Raphaële Enjary et Olivier Philipponneau

Conception graphique Raphaële Enjary et Olivier Philipponneau

L’Ours. Il bout de fureur, elle joue la froideur, il en veut à toutes les femmes et elle ne veut plus voir un homme. Il va la tirer comme un poussin, elle va planter une balle dans sa tête de pioche. Qui sait jusqu’où peut les mener leur rage ?… Quand, dans un moment de désœuvrement, Tchekhov écrit cette brève histoire d’une rencontre, étonnante et détonante, sur le mode du vaudeville, le théâtre y gagne une de ses grandes œuvres, une des plus jouées dans le monde. « Dès la première représentation, le 28 octobre 1888, la pièce connut un succès qui ne devait jamais se démentir, note Françoise Morvan. Tolstoï, qui n’appréciait pas trop le théâtre de Tchekhov, ne manquait jamais aucune occasion de la voir jouer et riait à chaque fois aux larmes. »

L’OURS d’Anton Tchekhov. Traduction A. Markowicz et F. Morvan. Mise en scène et scénographie Arlette Bonnard. Lumières Sylvain Girard ou Eric Fassa. Production Centre Dramatique Poitou-Charentes. Collaboration artistique AMBRE. Créé le 31 mai 2005 en Poitou-Charentes, reprise en 2006 à Poitiers, en 2008 à Rochefort et Avignon, en tournées CCAS (2009 et 2010). Avec Alain Enjary, Claire Lasne-Darcueil , puis Emmanuelle Wion, Richard Sammut.

D es méfaits du tabac… ou comment une conférence sur ce sujet particulier devient une causerie sur les méfaits de la vie, dans la bouche d’un conférencier, qui avoue user du tabac, être usé par la vie lui-même, et laisse supposer que les deux ont aussi du bon. Qu’encore quelques dizaines d’années passent sur ce conférencier, et on ne serait pas étonné de le rencontrer, toujours, étrange et familier, quasi-tragique, quasi-comique, à la recherche d’une issue chez Kafka, par exemple, ou bien, plus tard encore, quelque part chez Beckett, se repassant d’anciennes bandes, ou attendant savoir qui, ou quoi … « Non, rien — juste le repos … le repos ! » La paix, enfin ?

es méfaits du tabac… ou comment une conférence sur ce sujet particulier devient une causerie sur les méfaits de la vie, dans la bouche d’un conférencier, qui avoue user du tabac, être usé par la vie lui-même, et laisse supposer que les deux ont aussi du bon. Qu’encore quelques dizaines d’années passent sur ce conférencier, et on ne serait pas étonné de le rencontrer, toujours, étrange et familier, quasi-tragique, quasi-comique, à la recherche d’une issue chez Kafka, par exemple, ou bien, plus tard encore, quelque part chez Beckett, se repassant d’anciennes bandes, ou attendant savoir qui, ou quoi … « Non, rien — juste le repos … le repos ! » La paix, enfin ?

DES MEFAITS DU TABAC d’Anton Tchekhov. Traduction A. Markowicz et F. Morvan. Mise en scène et scénographie Arlette Bonnard. Lumières Sylvain Girard ou Eric Fassa. Production AMBRE et Centre Dramatique Poitou-Charentes. Créé le 9 novembre 2006 au Centre de Beaulieu, Poitiers. Reprise en 2008 à Rochefort et à Avignon, en tournées CCAS (2009 et 2010). Avec Alain Enjary.