Quelle excellente idée a eu la Scène Nationale avec ses soirées théâtre autour de pièces courtes de Tchekhov en associant le talent de trois compagnies : le Centre Dramatique Poitou-Charentes et les compagnie Ambre et Pineau.

Un parcours déambulatoire dans trois lieux du centre d’animation de Beaulieu a permis de suivre une première version de l’Ours dans le hall du centre. Les comédiens (Alain Enjary, Claire Lasne et Richard Sammut) étant installés dans le public, celui-ci devenait même acteur du jeu.

Les deuxièmes parties de soirées se déroulaient sur la plateau de scène pour suivre Gilles Arbona, Hervé Briaux, Laurence Cordier, Sylvie Orcier et Patrick Pineau dans la Demande en mariage, le Tragédien malgré lui et une autre version de l’Ours.

Le public a pu ainsi comparer deux mises en scène totalement différentes de cette dernière pièce en un acte à partir du même texte traduit par André Markovicz et Françoise Morvan. Si la première version, mise en scène par Arlette Bonnard, a été réalisée avec le parti pris de l’humour, celle de Patrick Pineau a subi la suppression d’un personnage et était traitée en mélodrame. Preuve que Tchekhov joue très finement sur la limite entre la tragédie et la comédie.

Les soirées se sont terminées dans les rires grâce à l’excellent Alain Enjary dans la fameuse conférence sur les Méfaits du tabac. Marion Valière Loudiyi, CENTRE PRESSE

Deux petites pièces de Tchekhov aussi féroces que bouffonnes vous feront passer du bar à la salle des Fouriers.

D’abord l’Ours, un vrai travail de proximité avec le public, puis dans le même soirée, vous avez rendez-vous avec les Méfaits du tabac ; Alain Enjary habite le rôle avec son œil inquiet et une solennité loufoques. LE LITTORAL

Le Festival Contre-Courant bat son plein sur l’île de la Barthelasse avec des œuvres de qualité présentées à ciel ouvert. Lundi 14 juillet, à minuit passé, c’était l’Ours et Des méfaits du tabac, deux courtes pièces d’Anton Tchékhov, mises en scène par Arlette Bonnard.

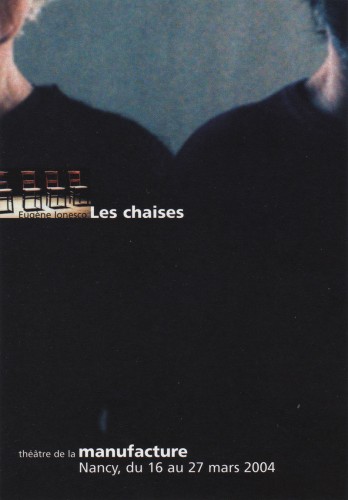

L’Ours se joue devant et derrière nous qui sommes sur des chaises dont l’ensemble est disposé en carré devant une petite scène revêtue d’un tapis de couleur chaude. Le mistral, furieusement présent ce soir-là, pouvait donner idée des steppes venteuses de la Russie de Tchékhov. L’Ours, personnage typique de la littérature russe, buveur, noceur, propriétaire terrien, soldat à la retraite, butor et cœur d’or, est interprété avec une belle verdeur par Richard Sammut. La jeune veuve inconsolable à qui il vient réclamer une traite impayée, c’est Claire Lasne-Darcueil, en fine mouche aux yeux clairs qui ne s’en laissera pas compter. L’irruption de ce bonhomme mal léché chez cette femme qui semble de prime abord fragile pourrait tourner court avec le renvoi du rustre une fois la dette acquittée. Cela finit bien. Les spectateurs sont souvent pris à témoin. Ils sont même mieux informés que le valet (Alain Enjary) ébahi de la veuve.

Autre pièce brève, Des méfaits du tabac, jouée par le même Alain Enjary sur une estrade bancale.

Ce personnage du petit fonctionnaire dominé par sa maîtresse femme d’épouse n’a trouvé pour seule issue hors carcan conjugal que de s’improviser conférencier à la petite semaine. D’entrée de jeu, il avoue le caractère pseudo-scientifique de son discours sur la nocivité de l’action de fumer. Insensiblement, il se met à prendre le public à témoin de sa vie dérisoire et se confesse purement et simplement. Ces deux pièces pleines de verve et de tendresse ont été écrites dans une Russie où le servage venait à peine d’être aboli.

Elles nous touchent pourtant comme si elles avaient été conçues aujourd’hui. M.S. L’HUMANITE

Salle Le Guen de la CCAS de Kaysersberg, une représentation théâtrale sous le signe de la dualité …

La mise en scène d’Arlette Bonnard, de la compagnie Ambre, choisit de placer les comédiens au cœur du public, qui est assis en cercle autour d’une scène improvisée, mais la présence et le talent des acteurs laisse intact la magie de la fiction. Dans l’Ours, une jeune veuve censément inconsolable doit affronter l’ire justifiée d’un macho qui a de quoi l’être : il a quitté 12 femmes et 9 l’ont abandonné… Mais devant l’aplomb orgueilleux, d’Elena, il résout malicieusement la question de l’égalité des sexes en la provoquant en un duel qu’elle accepte, à condition qu’il lui enseigne le maniement des pistolets… L’énergique présence scénique de Richard Sammut donne une admirable consistance à la noble présence mal élevée que Grigori Smirrnov entretient à la vodka, tandis que la douceur d’Emmanuelle Wion n’entame en rien sa détermination. Le couple donne un magnifique feu d’artifice. La deuxième pièce change de ton avec le burlesque triste des Méfaits du tabac expliqués par le conférencier Ivan Nioukhine rebaptisé ici Nikotine et qui donne à Alain Enjary l’opportunité d’un beau rôle de composition. Le pauvre Ivan, lui, a une femme, mais à la différence de celles de Maigret ou Columbo, elle ne suggère pas : elle ordonne. Et l’érudit contrarié qui enseigne dans l’institut familial les sciences, les mathématiques, l’histoire, le solfège, la danse… chasse les punaises et les souris, raconte en fait les vicissitudes qui ont ruiné sa santé et sa vie : il n’y a pas que le tabac… DERNIERES NOUVELLES D’ALSACE